Urwald von morgen

Mehr Mut zur Wald-Wildnis

Wälder, die sich natürlich entwickeln dürfen, zählen zu den wertvollsten Lebensräumen für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. - Foto: NABU/Uwe Prietzel

Als wilde Wälder begreifen wir Wälder, in denen jegliche Form der Bewirtschaftung eingestellt wird, so dass sie sich möglichst ungestört vom Menschen zu einem „Urwald von morgen“ entwickeln können. In Wilden Wäldern schützt man also die natürlichen Prozesse. Man spricht daher auch von „Prozessschutzwäldern“ oder „Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung (NWE)“.

Es gibt unterschiedliche Kategorien solcher Prozessschutzwälder. Die kleinste in Baden-Württemberg bekannte Form ist wohl das Waldrefugium mit mind. 1 ha Größe. Die Königsklasse ist der Nationalpark, in dem auf einer Fläche von mind. 7.500 Hektar die Natur ihren ungestörten Lauf nehmen kann. Dazwischen liegen die Bannwälder sowie die Kernzonen von Biosphärenreservaten.

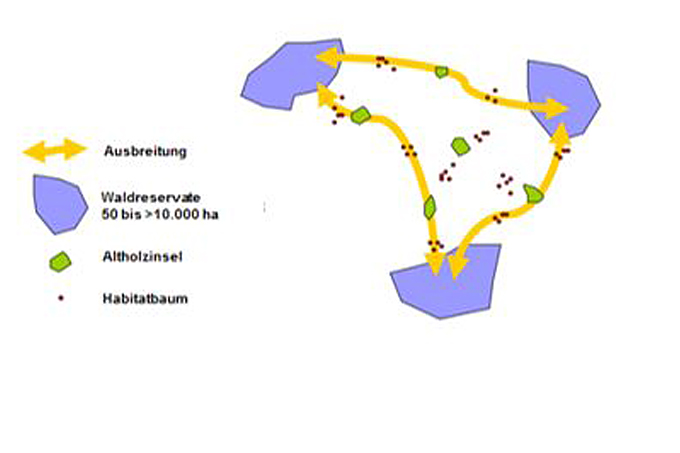

Die Vision des NABU für unsere Wälder: ein Netzwerk von kleinen und großen Waldgebieten ohne forstliche Nutzung, als Rückzugsräume, Spenderflächen und Trittsteinbiotope der Artenvielfalt. Grafik verändert nach Lachat & Büttler 2007.

Größere nutzungsfreie Wälder wie Nationalparke und Bannwälder dienen dabei als Rückzugräume und Spenderflächen für bedrohte Arten. Damit sich diese Arten von dort aus wieder ausbreiten können, sind auch kleinere, in den Wirtschaftswald integrierte Nullnutzungsflächen wie Habitatbaumgruppen, Waldrefugien und Bannwälder notwendig, die dann als Trittsteinbiotope fungieren.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hat 2008 eine Diskussion zur Entwicklung einer Waldstrategie 2020 begonnen, in der das Ziel gesetzt wurde, bis zum Jahr 2020 fünf Prozent der deutschen Waldfläche zu "Urwäldern von morgen", also Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung (NWE), zu erklären. Im Jahr 2013 wurden die Ergebnisse der ersten Inventur präsentiert. Damals waren 1,9 Prozent der deutschen Waldfläche, mit einer eher schwachen Prognose für das Jahr 2020 von drei Prozent, rechtlich gesichert. Nach einer aktuellen Bilanz der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) kann sich der Wald in Deutschland zum Ende des Jahres 2020 auf rund 355.000 Hektar dauerhaft ohne direkte menschliche Eingriffe entwickeln. Das entspricht einem Anteil von 3,1 Prozent der Waldfläche in Deutschland und liegt damit noch deutlich unter dem in der Nationalen Strategie für die Biologische Vielfalt für das Jahr 2020 angestrebten Zielwert von fünf Prozent.

Baden-Württemberg hatte sich zusätzlich zum 5%-Ziel der Gesamtwaldfläche das Ziel gesetzt, den Anteil der natürlichen Waldentwicklung auf 10% der Fläche des Staatswaldes umzusetzen. Dieser Wert ist im Staatswald (ForstBW) inzwischen fast erreicht. Auch die FSC-Zertifizierung von ForstBW schreibt diesen Zielwert vor.

Neben dem sogenannten Fünf-Prozent-Ziel "Wälder mit natürlicher Waldentwicklung" gibt es in der Biodiversitätsstrategie auch das Ziel, zwei Prozent der Landesfläche als Wildnisgebiete auszuweisen. Die beiden Ziele unterscheiden sich vor allem in der Mindestflächengröße. Während die "Urwälder von morgen" mindestens 0,3 Hektar groß sein müssen, um in die Bilanz aufgenommen zu werden, müssen Wildnisgebiete größer als 1000 Hektar sein. Große Waldgebiete tragen damit zu beiden Zielen bei, kleine dagegen nur zum Fünf-Prozent-Ziel. Baden-Württemberg hat 2021 erst 0,6% der Landesfläche als Wildnisgebiete ausgewiesen und das Zwei-Prozent-Ziel damit zu weniger als einem Drittel erfüllt.

Baden-Württemberg hat bislang die Ziele der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt im Bereich nutzungsfreier Waldbestände nicht erreicht. Es ist daher erforderlich weitere Bannwälder auszuweisen und im Kommunalwald konsequent das Alt-und Totholzkonzeptumzusetzen.

Klimapositiv bis ins hohe Alter

Viele forstliche Aktuer*innen argumentieren, der vom Naturschutz geforderte Nutzungsverzicht auf einem Teil der Waldfläche zum Schutz der biologischen Vielfalt sei klimaschädlich. Dahinter steckt die weit verbreitete Annahme, dass in Naturwäldern nach einer kurzen Phase des Vorratsaufbaus der Zuwachs stagniere und sich eine natürliche Balance zwischen Kohlendioxid-Aufnahme (Wachstum) und -Abgabe (Verrottung) einstelle.

Obwohl Studien immer wieder belegen, dass diese althergebrachte Annahme auf einer fehlerhaften Ausgangsbehauptung zur Dynamik von Naturwäldern beruht, hat sie sich in den Köpfen von Forstleuten und Politiker*innen festgesetzt. Tatsächlich reichern ungenutzte Wälder über Jahrhunderte hinweg zusätzlich Kohlenstoff an und erfüllen dabei sowohl für die Gesellschaft als auch für die Natur zahlreiche weitere Funktionen.

Hintergrundmaterialien zu diesem Thema:

- Broschüre Lust auf Urwald (pdf)

Was ist Urwald und warum macht es Sinn sich auch in Deutschland damit zu beschäftigen. Diese Broschüre macht Lust auf Urwald und enthält auch Tipps für die Umsetzung für Waldbesitzer und Unternehmen. - Alt- und Totholzkonzept und Ökokonto (pdf)

In Baden-Württemberg können Urwald-Projekte im Rahmen des Ökokontos als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angerechnet werden. Was das ist und wie es funktioniert erfahren Sie in unserem Hintergrundpapier. - Zur Klimaleistung ungenutzter Wälder (pdf)

In der Diskussion um die Bedeutung der Holzwirtschaft für den Klimaschutz wird häufig behauptet, dass nur die forstliche Nutzung des Waldes einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten könne. Warum diese Annahme veraltet ist, erklärt dieses NABU-Hintergundpapier.